Il 9 luglio scorso, presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, è stato presentato il corposo Rapporto Nazionale INVALSI 2025[1] alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha avviato i lavori con il suo intervento istituzionale. Si sono alternati, negli interventi di merito, Alessia Mattei, in qualità di Responsabile Rilevazioni nazionali INVALSI e Roberto Ricci, Presidente INVALSI[2]. Le conclusioni sono state affidate a Renata Maria Viganò, Professore Ordinario di Pedagogia Sperimentale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Vicepresidente del Consiglio di amministrazione INVALSI.

Le prove INVALSI 2025 in numeri

Nel documento di sintesi[3] delle prove INVALSI viene sottolineato che esse si sono svolte regolarmente nel mese di maggio secondo le indicazioni normative del D.lgs. n. 62/2017 per le classi II e V della scuola primaria, le classi III della scuola secondaria di primo grado, la classe II e l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

È stata registrata un’elevata partecipazione in tutti i gradi di scuola. Nello specifico, in termini percentuali, risulta che i livelli di svolgimento delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti si siano attestati su:

- il 98,52% per la scuola primaria;

- il 99,63% per la secondaria di primo grado;

- il 91,95% per la II classe di secondaria di secondo grado;

- il 96,87% per l’ultimo anno di secondaria di secondo grado.

Anche i numeri globali di alunne/i e studentesse/studenti sono significativi, garantendo un valore pregnante delle rilevazioni sia per le classi campione sia per quelle non campione. Hanno, difatti, partecipato, complessivamente per le classi II e V di scuola primaria, 960 mila alunni/e; per le classi III della scuola secondaria di primo grado circa 550 mila studenti/studentesse; per le classi II di scuola secondaria di secondo grado oltre 545 mila studenti/studentesse e per l’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado 514 mila studenti/studentesse.

La nuova rilevazione delle competenze digitali

In via sperimentale, per il corrente anno scolastico, è stato previsto di rilevare, coinvolgendo solo le classi campione delle II classi di scuola secondaria di secondo grado, anche il livello delle Competenze digitali secondo le indicazioni del DIGCOMP 2.2., con l’intento di «definire un punto di riferimento iniziale per la promozione, in futuro, di adeguate azioni di supporto alla promozione delle competenze digitali stesse»[4].

L’adesione delle scuole è stata notevole, visto che su 500 selezionate hanno partecipato in 498, consentendo alla rilevazione di essere particolarmente rappresentativa. I risultati ottenuti hanno rilevato una buona padronanza nell’utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali, dimostrando di essere in linea con gli esiti attesi da studentesse e studenti quindicenni e, in generale, al termine dell’obbligo di istruzione. In quest’ottica, il risultato appare promettente, anche in considerazione della maggiore omogeneità a livello territoriale rispetto a quanto riscontrato per Italiano e Matematica.

Le competenze rilevate sulla base del framework DIGCOMP hanno riguardato:

- l’alfabetizzazione su informazione e dati, con l’89% del campione studentesco che ha raggiunto il livello “adeguato”;

- la comunicazione e la collaborazione, con una quota di allieve/i pari al 91% che è pervenuto al livello “adeguato”;

- la creazione di contenuti digitali, con il livello “adeguato” registrato dall’84% del campione;

- la sicurezza, con l’85% di studenti e studentesse che ha raggiunto il livello “adeguato”[5].

Aspetti rilevanti emersi dalla rilevazione 2025

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dalla disamina dei risultati delle prove INVALSI concerne il cambiamento della popolazione scolastica del nostro Paese, quale conseguenza delle trasformazioni in essere specialmente sui versanti culturale e demografico. La popolazione studentesca si presenta, pertanto, sempre più eterogenea e globalmente più complessa, specie in virtù di un allargamento dell’accesso che «comporta anche l’ingresso nel sistema scolastico di studenti con livelli di partenza più fragili»[6]. Questo impatto viene evidenziato già nei gradi scolastici iniziali ed in particolare in riferimento agli esiti medi delle prove INVALSI: invero, al grado 2 (II classe scuola primaria) si registra la presenza di alunni con provenienze molto diverse, facendo registrare risultati molto eterogenei tra di loro.

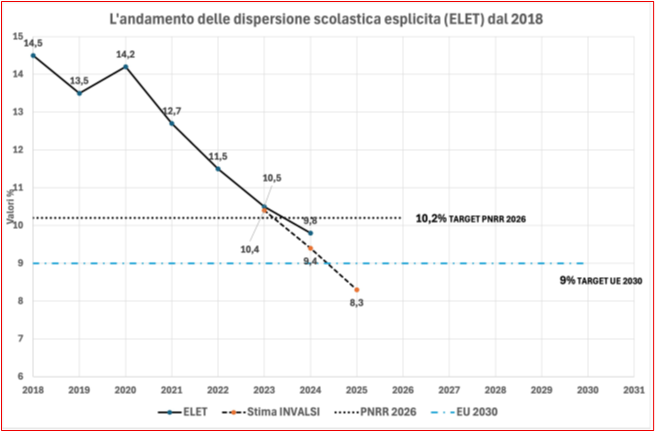

Altro aspetto molto interessante riguarda il calo della percentuale dei giovani che lasciano la scuola anzitempo, stimata da INVALSI per il 2025 all’8,3%. Si tratta di un dato significativo, poiché incide positivamente sull’andamento della dispersione scolastica esplicita ELET[7], con il raggiungimento anticipato e superato del target fissato nel PNRR per il 2026 (10.2%). In prospettiva, appare a portata di mano anche la possibilità di raggiungere entro il 2030 il target europeo del 9% di abbandono scolastico precoce[8]. Nell’infografica di seguito riportata, tratta dalla presentazione dei risultati delle prove INVALSI 2025[9], si evince chiaramente l’andamento positivo della dispersione scolastica esplicita ELET dal 2018 ad oggi:

Si tratta di un risultato che sembra andare oltre la mera riduzione numerica, non solo perché meno giovani si allontanano dalla scuola precocemente, ma anche perché cresce, di conseguenza, il numero di coloro che «riesce a conseguire un diploma o a proseguire in percorsi di istruzione e formazione, con ricadute positive sull’equità sociale, sull’occupabilità e sulla coesione territoriale»[10].

Ciò, tuttavia, deve fare i conti anche con le maggiori fragilità negli apprendimenti che continuano a registrarsi, proprio in ragione dell’aumento del livello di complessità interna del sistema educativo, legato ad accesso più ampio ed inclusivo all’istruzione.

Gli esiti delle prove alla scuola primaria

I risultati delle prove INVALSI registrati alla scuola primaria (gradi 2 e 5) fanno emergere una situazione tendenzialmente stabile, rispetto ai due precedenti anni. In Italiano, rispetto al 2019, si evidenzia un calo nei risultati medi di circa il 2-3%, con la necessità di concentrare maggiori sforzi sulla comprensione del testo scritto. Fin dal grado 2 emergono rilevanti differenze territoriali a sfavore del Sud, al netto della diversa presenza di allievi/e di origine immigrata. Le differenze degli esiti tendono ad aumentare al grado 5, con risultati di allievi/e delle regioni centro-settentrionali considerevolmente più alto rispetto a coetanei/e del Mezzogiorno. Viene confermato che le differenze riscontrate dipendono dal diverso background sociale e migratorio, benché è da sottolineare che, al netto del contesto, i divari territoriali si riducono nell’entità rispetto al grado 2. Anche la situazione in Matematica non fa registrare significative differenze dai due anni precedenti, sebbene dal 2019 ad oggi si rileva un calo complessivo di circa il 4-5%. I divari territoriali si accentuano al termine della scuola primaria, con situazioni anche molto preoccupanti[11]. Al grado 5, l’effetto della composizione della popolazione diviene più articolato, in quanto: il peso dell’origine immigrata si riduce rispetto a quello riscontrato al grado 2, specialmente per la seconda generazione; il peso del contesto socio-economico di provenienza si riflette sui risultati di Matematica in maniera analoga a quanto verificato per l’Italiano; lo svantaggio delle bambine, invece, si amplifica rispetto al grado precedente, a differenza di quanto si osserva per i bambini in relazione agli esiti di Italiano. Per quanto riguarda, infine, i risultati in Inglese, si evidenzia che essi sono leggermente più bassi o stabili rispetto al 2024, poiché il 91% di allieve/i ha raggiunto il prescritto livello A1 del QCER nella prova di lettura (reading), a fronte del 95% nel 2024, mentre nella prova di ascolto (listening) è stato l’86% a raggiungere il prescritto livello A1 del QCER, come già nel 2024[12].

I risultati alla scuola secondaria di primo grado

Per il grado 8 (III classe di scuola secondaria di primo grado) gli esiti in Italiano e Matematica evidenziano una sostanziale stabilità rispetto agli anni precedenti, con una quota di allievi/e che raggiungono almeno la soglia di accettabilità piuttosto costante nel “post pandemia”. Invero, la quota di studenti e studentesse che ha raggiunto risultati in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni Nazionali, si attesta al 59% in Italiano(60% nel 2024) e al 56% in Matematica(invariata rispetto agli anni dal 2021 al 2024). In particolare, in Italiano si osserva un lento indebolimento degli esiti medi: si tratta di un fenomeno che si inserisce in una tendenza di lungo periodo comune a molti Paesi occidentali. Risultano, invece, in netto miglioramento gli esiti in Inglese, benché polarizzati rispetto ai territori: rispetto al 2018, si evidenzia un aumento del 9% in lettura (reading) e del 16% in ascolto (listening), raggiungendo il prescritto livello A2 del QCER per l’83% in Inglese-reading (+1 punto percentuale rispetto al 2024) e per 70% in Inglese-listening (+2 punti percentuali rispetto al 2024). Tuttavia, permangono differenze territoriali rilevanti: a fronte di circa un 62% di allievi/e che mostrano competenze almeno adeguate nel Centro-Nord, nel Mezzogiorno la percentuale cala in modo significativo e nel Sud e Isole (in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna) meno della metà di coloro che superano l’esame di Stato conclusivo del primo cicloaccede alla scuola secondaria di II grado con competenze adeguate[13].

Gli esiti alla scuola secondaria di secondo grado

Al grado 10 (II classe di scuola secondaria di secondo grado), rispetto al 2024, la quota di allievi/e che ha raggiunto la soglia di accettabilità resta stabile al 62% in Italiano, mentre cala leggermente in Matematica (-1 punto), attestandosi al 54%. Restano significative le differenze territoriali: allievi/e che hanno raggiunto risultati adeguati in Italiano nel Nord Ovest superano di oltre 17 punti percentuali quelli della macroarea Sud e Isole (in particolare Calabria, Sicilia e Sardegna), mentre coloro che hanno ottenuto esiti adeguati in Matematica nel Nord Ovest superano di oltre 27 punti percentuali allievi/e dell’area Sud e Isole. Per quanto riguarda il grado 13 (ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado) la situazione registrata è la seguente: in Italiano, rispetto al 2024, si è registrato un calo percentuale di 4 punti (dal 56% al 52%) per coloro che hanno raggiunto la soglia di accettabilità; in Matematica il calo è maggiore, con un dato accettabile che si è attestato al 49% (a fronte del 52% nel 2024); in Inglese-lettura (reading)si è registrato un calo di 5 punti percentuali rispetto al 2024 (dal 60% al 55%), mentre la differenza è di un solo punto percentuale (dal 45% al 44%) in Inglese-ascolto (listening). In generale, il calo dei risultati rispetto allo scorso anno rimanda a un aumento della complessità della popolazione studentesca che ha svolto le prove. Permangono anche alla scuola secondaria di secondo grado differenze territoriali, con divari che divengono più ampi. Nel Centro-Sud meno della metà di allievi/e ha raggiunto i traguardi prescritti nella comprensione dei testi scritti, mentre la situazione risulta peggiore in Matematica con una differenza tra Nord-Est e Sud e Isole di ben 23 punti percentuali. Va sottolineato, in ogni caso, che il trend degli esiti medi in Matematica risulta in calo in generale in tutto il Paese (-5% rispetto al 2019), confermando, in effetti, una tendenza internazionale del calo delle competenze medie in tutti i Paesi OCSE Europei e Nord Americani[14].

Sviluppi per le politiche educative: la sfida dell’equità nella qualità

I dati INVALSI 2025 restituiscono un quadro articolato su cui riflettere: ci sono indubbie tendenze incoraggianti, ma anche altre che, invece, perdurano, e sono grandi sfide per il nostro sistema scolastico[15]. Il presupposto è nella possibilità di riuscire a trovare una «risposta continua e adattativa degli attori del sistema scolastico agli stimoli e ai cambiamenti esterni e interni, che consente di correggere e migliorare costantemente i processi educativi, mantenendo un equilibrio dinamico e favorendo uno sviluppo progressivo»[16]. In questa prospettiva, un sistema scolastico di successo deve prendersi cura sia dei/delle giovani a rischio di insuccesso scolastico, sia delle tante eccellenze che in esso possono fiorire. Di fronte ad una popolazione scolastica sempre più complessa ed eterogena bisogna intervenire granularmente sulle situazioni in difficoltà, è necessario arricchire l’offerta formativa, differenziandola e ampliando le occasioni formative, ma soprattutto è necessario chiamare in causa il ruolo delle politiche educative per la necessità di mettere in campo azioni strutturali, a partire da investimenti mirati nel segmento 0-6 anni. Come sottolineato nei documenti di presentazione degli esiti INVALSI, sono «necessari interventi che agiscano nel profondo della vita scolastica, con il massimo della granularità (PNRR, Agenda Sud, Agenda Nord, Piano estate, miglioramento delle infrastrutture, formazione del personale, coinvolgimento dell’intera società partendo dalle famiglie, attenzione ai contenuti d’insegnamento, ecc.)»[17]. La sfida dei prossimi anni sarà assicurare, pertanto, un continuo miglioramento degli apprendimenti per tutti, garantendo «equità, qualità e inclusione come pilastri fondamentali del sistema educativo italiano»[18].

Strumenti adeguati per interventi efficaci sulla realtà in evoluzione

In questa prospettiva, è indispensabile avere a disposizione, come sottolineato da Roberto Ricci nella prefazione al “Rapporto prove INVALSI 2025”, «strumenti adeguati per leggere la realtà e comprenderne le dinamiche così da poter intervenire in modo efficace e mirato»[19], nella consapevolezza che le scuole sono chiamate, più che a trasmettere saperi, a creare le migliori condizioni per consentire ad ogni allievo/a di sviluppare competenze adeguate, di orientarsi in scenari sempre più incerti e riuscire a partecipare attivamente alla vita sociale[20]. Da questo punto di vista, assume una prospettiva sempre più significativa un uso “consapevole e informato” dei dati a disposizione, a partire proprio dai dati INVALSI, non tanto per un confronto delle prestazioni, quanto, invece, per «attribuire al dato un valore orientativo, come strumento per comprendere, riflettere e, soprattutto, agire […] come punto di partenza per formulare ipotesi di miglioramento e come base comune per avviare un confronto costruttivo e condiviso tra scuola, ricerca e istituzioni»[21].

Emerge, dunque, una centralità della scuola che resta l’esclusivo “spazio generativo” di competenze sia disciplinari, sia trasversali, come sottolineato, oltre che dai rapporti nazionali, anche da indagini e ricerche internazionali degli ultimi anni (OCSE PISA, TIMMS e PIRLS della IEA, etc.). Per migliorare gli apprendimenti bisogna essere capaci di intervenire su più fronti, individuando le giuste coordinate in base alle quali agire per la scuola di oggi e di domani.

Start School Tecnodid per riflettere e approfondire

Un’occasione di approfondimento di alcuni aspetti cruciali per “costruire il futuro della scuola”, a partire dall’oggi, è offerta dalla casa editrice a fine luglio, a Gaeta[22], a cui parteciperanno come relatori, tra gli altri, anche gli autori di questo numero di Scuola7.

Sarà un’opportunità per riprendere e focalizzare alcuni nodi critici sopra evidenziati, assieme ad altri che costituiscono il complesso agire quotidiano per chi opera, ai diversi livelli, in ogni istituzione scolastica con il medesimo fine: garantire il mandato costituzionale del diritto allo studio e alla crescita personale per tutti/e, nessuno/a di meno.

La responsabilità, in tal senso, è individuale e collettiva e avere spazi di confronto, di discussione, di approfondimento e di riflessione oggi è più che mai imprescindibile, sia per rifuggire il rischio dell’autoreferenzialità, sia per evitare di restare intrappolati nella “solitudine” dell’azione quotidiana, sia per allargare gli orizzonti di senso e di prospettive.

[1] Cfr. Rapporto prove INVALSI 2025.

[2] Alessia Maffei ha focalizzato l’attenzione sull’intervento umano, per l’esclusiva possibilità riconosciuta di garantire il rispetto della dignità e della complessità di ogni individuo. Roberto Ricci ha illustrato i “Risultati INVALSI 2025”.

[3] Cfr. Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, I risultati in breve delle prove INVALSI 2025.

[4] Cfr. Lettera del Presidente ai Dirigenti scolastici per l’avvio delle prove INVALSI a.s. 2024-2025.

[5] Cfr. Comunicato stampa INVALSI – conferenza del 9 luglio 2025.

[6] Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit., p. 1.

[7] ELET, acronimo di “Early Leavers from Education and Training”, in base alla definizione ufficiale adottata dalla UE, riferita ai 18-24enni che abbiano completato al massimo la scuola secondaria di primo grado e che non stiano frequentando una scuola o un corso di formazione professionale.

[8] Cfr. Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit.

[9] Cfr. Presentazione risultati prove INVALSI 2025.

[10] Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit., p. 2.

[11] È il caso della Sardegna, laddove si riscontrano esiti medi di oltre 20 punti inferiori alle regioni del Centro-Nord, con evidenti riflessi nei gradi scolastici successivi (cfr. Presentazione prove INVALSI 2025, cit.).

[12] Cfr. Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit. e Presentazione prove INVALSI 2025, cit.

[13] Cfr. Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit. e Presentazione prove INVALSI 2025, cit.

[14] Cfr. Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit. e Presentazione prove INVALSI 2025, cit.

[15] Tra cui il leggero aumento della dispersone implicita rispetto al 2024, benché risulti in calo, con un andamento non sempre univoco, in tutte le regioni del Mezzogiorno, anche grazie alle misure di supporto messe in atto (Agenda Sud, etc.).

[16] Cfr. Intervento di Alessia Maffei, “La riserva di umanità”, Roma 9 luglio 2025.

[17] Cfr. Presentazione prove INVALSI 2025, cit.

[18] Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti 2024-25, cit., p.2.

[19] Rapporto prove INVALSI 2025, cit., p. 5.

[20] Cfr. op. cit.

[21] Op. cit., p.5.

[22] Start School – Gaeta 21-23 luglio 2025, “Costruire il futuro della scuola. Leadership, competenze e visioni strategiche per dirigenti scolastici, direttori amministrativi e componenti di staff”.