Il 7 luglio 2025 è stato pubblicato nel sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) il testo definitivo delle Indicazioni nazionali per il curricolo. Scuola dell’infanzia e Scuole del primo ciclo di istruzione. Entreranno in vigore nell’anno scolastico 2026-2027. Qui ci occuperemo del curricolo di storia, con particolare riferimento all’utilizzo delle fonti da parte dei bambini della scuola primaria.

Dalla bozza del documento al testo definitivo

Rispetto alla bozza, diffusa nel marzo scorso, la versione resa nota il 7 luglio, presenta nel suo complesso poche novità e nessuna per la parte relativa alla storia. In realtà, non poteva essere diversamente vista la sbrigatività con cui è stato realizzato il dibattito che ha accompagnato la prima versione; da qui, si poteva già facilmente evincere che il testo fosse, di fatto, pressoché blindato.

Nell’impianto generale della presentazione delle discipline, è stata eliminata, rispetto alla bozza, la parte riguardante “Le finalità dell’insegnamento”. Per tutte le discipline è rimasto un unico titolo: “Perché si studia l’italiano, la matematica, la storia, la geografia…”.

Questa scelta fa da pendant con quel “cambio di paradigma”, su cui insiste il documento, e sembra voglia rimettere al centro la valorizzazione delle conoscenze come base fondamentale per lo sviluppo delle competenze identificate nel Profilo dello studente. Tale richiamo sembra voglia enfatizzare un’impostazione dello studio tendente a privilegiare “che cosa imparare” rispetto al “come l’alunno apprende”. Conseguentemente, viene privilegiato un modello di insegnamento incentrato sulla centralità dell’insegnante-magis, quasi ad evocare un’immagine di scuola-auditorium con bambini “memorizzanti”.

Le scelte delle scuole e i futuri libri di testo

Ogni istituzione scolastica, si sottolinea nel testo, “predispone il curricolo verticale di istituto” all’interno del PTOF, vincolato, come nelle Indicazioni 2012, al profilo dello studente, agli obiettivi specifici di apprendimento e alle competenze attese, riportati in ogni disciplina. Ma quali spazi di governabilità del curricolo le scuole potranno esercitare? L’impostazione delle Indicazioni 2025 è alquanto prescrittiva rispetto alle conoscenze che gli insegnanti devono trasmettere. Per la storia, in particolare, il testo propone contenuti spesso dettagliati per ogni anno e metodologie didattiche che sembra vogliano segnare un ritorno alla “scuola del programma” più che a quella del curricolo.

C’è poi un altro e non secondario problema: come sarà articolata la circolare annuale del MIM relativa all’adozione dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 2026-2027? Le case editrici, infatti, svolgono un ruolo estremamente delicato, in quanto fanno da mediazione tra quanto voluto dal Ministero e la traduzione in chiave didattica per gli alunni.

Le potenziali implicazioni negative di un documento scarsamente discusso dal mondo della scuola confluiranno in manuali scolastici che, per quanto riguarda la storia, potrebbero anche riproporre il racconto della Piccola vedetta lombarda, dei Martiri di Belfiore, di Anita Garibaldi… (nel testo definitivo, giusto per non fermare le lancette dell’orologio alle vicende del Risorgimento, si cita, “saltando di palo in frasca”, anche il martirio di Salvo d’Acquisto). Si evoca, in tal modo, il ritorno ad una narrazione dell’immagine collettiva di un passato mitico che, in realtà, non è mai esistito.

Il docente“magis”e il rischio della didattica frontale

In una bellissima Lettera ai bambini, Gianni Rodari[1] ha inventato l’aforisma “Bambini, imparate a fare le cose difficili”. Si tratta di una salutare provocazione, che conserva una suggestiva attualità: “Mostrare la rosa al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono liberi…”. In sostanza, ci dice Rodari, le cose apparentemente più semplici sono quelle che richiedono un maggior impegno e investimento da parte di tutti.

Al contrario, nelle Indicazioni 2025 viene richiesta al bambino soprattutto la capacità di ascoltare e memorizzare la lezione del docente. “La finalità principale della scuola – si afferma nella parte “Scuola e nuovo umanesimo” – è l’acquisizione delle “conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base”. E più oltre (Scuola e famiglie in un nuovo patto di alleanze) si legge: “La scuola è la sede principale per la trasmissione di conoscenze legittimate dalla critica e dalla scienza”.

Il punto non è conoscenza sì, conoscenza no, ma come bambine e bambini si rapportano ai saperi. Nelle Nuove Indicazioni 2025, si prefigura una didattica prevalentemente frontale e l’immagine di insegnanti che parlano e di alunni che ascoltano.

Essere magister nell’insegnamento della storia

Nel curricolo di Storia la preferenza per una didattica trasmissiva è esplicita. Si afferma, infatti, che “obiettivo dell’insegnamento della storia, in ogni ordine di studi, è principalmente quello di dare ai discenti la consapevolezza che la dimensione esistenziale del ‘qui’ e ‘ora’ a cui essi appartengono non si esaurisce nella contemporaneità”.

Non a caso viene utilizzato il verbo “dare”, come a sottolineare una precisa asimmetria tra il magister e il discipulus. Riteniamo corretta la difesa dell’asimmetria tra chi insegna e chi impara. L’immagine del docente “amicone”, che si pone sullo stesso piano degli studenti è decisamente rischiosa e controproducente. È però altrettanto scorretto assolutizzare tale modello, soprattutto in un’epoca in cui l’accesso alle informazioni è facilitato a tutte le età dai dispositivi digitali.

L’autorevolezza del docente nella scuola d’oggi si manifesta soprattutto nell’esercizio della funzione di guida e di ascolto delle esigenze delle bambine e dei bambini. L’insegnante, infatti, è chiamato a giocare la sua magistralità nel possesso di solide conoscenze, coessenziale però a saper testimoniare una presenza simmetrica con l’alunno, che rafforza, non sminuisce, la sua identità professionale.

Semaforo rosso per lo studio delle fonti

Le Indicazioni 2025 accarezzano l’immagine del bambino “incompiuto”. Questo soprattutto nella scuola primaria. Relativamente all’insegnamento della storia, si sostiene, infatti, che in questo grado scolastico “anziché mirare all’obiettivo, del tutto irrealistico, di formare ragazzi (o perfino bambini!) capaci di leggere e interpretare le fonti, per poi valutarle criticamente magari alla luce delle diverse interpretazioni storiografiche, è consigliabile percorrere una via diversa. E cioè un insegnamento/apprendimento della storia che metta al centro la sua dimensione narrativa in quanto racconto delle vicende umane nel tempo”.

La fonte storica, secondo quanto affermato nel testo del MIM, per gli alunni della scuola primaria sarebbe uno strumento di lavoro “irrealistico” e, dunque, preferibilmente da evitare. Al suo posto, il bambino deve ascoltare le narrazioni dell’insegnante, unica voce narrante delle vicende umane nel tempo. Solo il docente, infatti, riesce a creare quell’atmosfera di fascinazione mediante la quale “i discenti apprenderanno solo quanto è davvero determinante”.

Questa posizione risulta francamente “bizzarra”. Non avvicinare i bambini della scuola primaria all’uso delle fonti è come chiedere loro, per la lingua italiana, di non occuparsi dei segni paragrafematici (punto, punto e virgola, due punti, apostrofo, …) che, invece, sono obiettivi specifici di apprendimento già al termine del terzo anno.

Non ha alcun senso contrapporre la dimensione narrativa a quella della ricerca storica. È dall’esame delle fonti e dallo studio di queste ultime che si costruisce la narrazione. Il “racconto” e “le fonti” sono aspetti strutturali; nella scuola del primo ciclo d’istruzione, l’approccio didattico di queste ultime dovrà essere di natura formativa, finalizzata alla promozione di un pensiero critico e di un’intelligenza intraprendente.

La differenza tra la lezione del docente e la didattica laboratoriale consiste nel fatto che, attraverso il laboratorio, il docente fornisce agli alunni ulteriori possibilità di rendersi conto di come si producono le conoscenze.

L’insegnante e gli alunni, entrambi magis, compongono insieme e in modo originale il mosaico del sapere storico e delle competenze ad esso collegate.

Prima la ricerca e poi la narrazione

Dunque, l’uso delle fonti va attentamente calibrato alla fascia d’età e richiede un’attività propedeutica da parte dell’insegnante. Nei primi anni della scuola primaria si possono privilegiare documenti, foto, momenti della vita personale, familiare, del quartiere, del paese… Solo successivamente si potranno avviare gli alunni anche ad un confronto con fonti storiche più complesse.

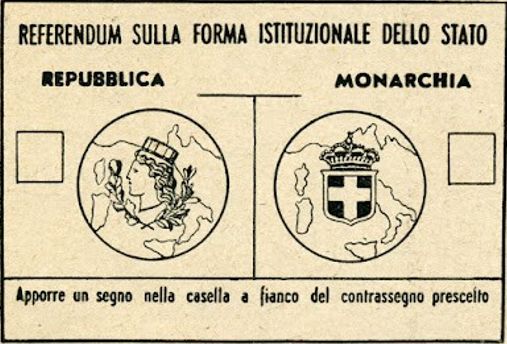

Ad esempio, verso gli 11 anni a conclusione della scuola primaria, l’allievo può essere in grado di esaminare i significati della scheda di votazione usata dalle italiane e dagli italiani nel referendum popolare del 2 giugno 1946.

L’analisi di questo documento si potrà inserire nel quadro generale di quel particolare periodo in cui il voto alle donne, la voglia di ripresa, la costruzione di un nuovo assetto istituzionale costituirono gli elementi che avrebbero segnato il passaggio ad una nuova visione del mondo.

Va ricordato che il prossimo anno (2026) ricorrerà l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. In coincidenza con tale celebrazione, in ogni scuola, dall’infanzia all’istruzione di secondo grado, i docenti avranno l’opportunità di progettare moduli didattici, possibilmente multidisciplinari, in cui approfondire specifiche tematiche di quel periodo.

Qui entra in gioco la capacità narrativa del docente, che dovrà fornire in modo puntuale, chiaro e essenziale il quadro di insieme in cui si colloca questo specifico approfondimento.

Il lavoro degli alunni, adeguatamente coordinato dai docenti, permetterà, analizzando per esempio la scheda referendaria, di rilevare la differenza tra le “due Italie”:

- quella repubblicana, rappresentata dal volto di una donna turrita, con il capo circondato da una corona muraria completata da torri, simbolo delle nostre città, con il tralcio di alloro, metafora della nobiltà, intrecciato con ramo di quercia, metafora della forza;

- quella della monarchia in cui l’Italia è raffigurata dallo scudo sabaudo, sormontato dalla corona reale, storici emblemi della Casa Savoia.

Dall’analisi di questo documento iconografico, gli allievi svilupperanno le loro narrazioni che, guidati dall’insegnante, potranno fare confluire in un testo scritto, di rilevante significato storico.

In sintesi

Lo studio delle fonti rientra nel motto di Gianni Rodari di insegnare ai bambini a “fare le cose difficili”, quelle cioè che risultano sfidanti rispetto alle operazioni mentali richieste. Diversamente la storia rischia di essere precocemente percepita come un “utensile” inservibile, perché ciò che conta avviene “qui” ed “ora”. La “tirannia” del presente non verrà minimamente scalfita!

[1] G. Rodari, Bambini imparate a fare le cose difficili. La lettera è stata scritta nel 1974 per la rivista “Il Giornalino”.